| ス ミ レ (菫) の いろいろ |

| ◆ スミレ(菫)の名は、昔の大工さんが、板に線を引くとき使う墨壷(すみつぼ)に似ることによる。 墨壷の墨を糸に浸み込ませ、 |

| この糸を真っ直ぐに張って糸を弾くと、板に直線が描かれ、この線をノコギリで切る目印などにした。 |

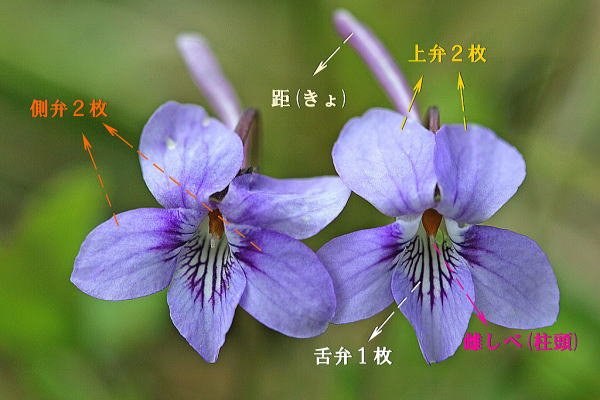

| ◆ スミレの花びらは上弁2枚、舌弁1枚、側弁2枚の計5枚ある。 側弁に毛があるか無いかが同定の手がかりになる。 |

| ◆ 舌弁は虫たちの着陸場で、筋があったり色を変えたり目印としての変化が多い。 |

| ◆ 舌弁を後ろまでたどると、筒状にふくらんでいる距(きょ)に伸びている。 ここには密が溜まっていて虫たちはこれを目当てに飛んでくる。 |

| 花の中心に突き出ているのが雌しべの柱頭、奥に5本の雄しべがある。 距の先端の密を吸えるのは口吻の長い「マルハナバチ」や蝶などに |

| 限られる。 |

| ◆ 背丈の低いスミレは周りの草花が成長する前の早春に花を咲かせ、日の当たる内に、交配した種子をつくる。 しかし競争力の弱いスミレは |

| 種を沢山つくってばら撒く手段を持つ。 花時期が終わっても自家受粉の閉鎖花を次々と立ち上げ、種子をばら撒く。 これは秋まで続く |

| スミレの特技である。 |

| ◆ 果実は成熟すると柄が伸びて持ち上がり、一番高い位置から種子を弾き飛ばす。 種子はアリ散布もされる。 アリの好むエライオソームが |

| 付着した種子は巣に運ばれ、発芽に影響の無い好物のみ食べられ、種子は巣外に放出され発芽することになる。 |

| ◆ スミレには茎のあるタイプと茎が無い(無いように見える)タイプがある。 これも同定の手がかりとなる。 |

| ◆ スミレの葉は小さな葉が多いが、花が終わって夏になると非常に大きくなるスミレが多い。 周りの植物が日光をさえぎるため、背丈や葉を |

| 大きくして光合成を促進し、閉鎖花の結実や自身の成長、来年のエネルギーを蓄えるためと思われる。 |

↓ 閉鎖花(花が咲かないで、つぼみのまま自家受粉し種子を作る)

↓ 閉鎖花は高い所まで持ち上がり・・・・ ↓ 裂けて種子を飛ばす

・