|

北海道の秋 ⑥ |

9月上旬頃~10月下旬。 短い夏が終わって秋の気配が漂う初秋から初冬の風景。 |

| |

| ① |

伊達・長万部の風景、滝川(丸加高原)、芦別市(新城町)、能取湖(虹) など |

| ② |

10月12日の新城町の風景、芦別市・金剛山からの風景、10月18日登別渓谷・白老川沿線、層雲峡の紅葉、など |

| ③ |

10月 7日の銀泉台の雲海、三国峠、糠平湖、トムラウシ、新内牧場、串内牧場など秋の風景。 10月22日 藻琴山・小清水ハイランド付近 |

| 東藻琴山園パイロット牧場の黄葉、美幌峠のササじゅうたん など |

| ④ |

摩周湖の夜明け、屈斜路湖畔や沿線の紅葉、オリオン座流星群、11月1日・北見市の雪景色・上川アンガス牧場・旭川・美瑛の氷雨現象 |

| ⑤ |

9月14日新城町の秋の風景各種、芦別町の田園、あとがき。 |

| ⑥ |

10月18-19日 知床の秋(ポンホロ沼など)、屈斜路湖(和琴半島の紅葉など)、春国岱、納沙布岬の日の出、温根沼など |

|

|

| |

フォトギャラリーに戻る |

| |

|

ここの秋 NO⑥ は撮った枚数が多いため、チョット長いですが、北海道でしか体験できない大自然の数々・・多分おもしろいです? ここの秋 NO⑥ は撮った枚数が多いため、チョット長いですが、北海道でしか体験できない大自然の数々・・多分おもしろいです? |

↓ 久し振り札幌の自宅から深夜走行して、秋の道東に向かう。

ここ 網走沖の浜は、 いままで漁火が灯らなかったが、40年振りに「イカ漁」の漁火が灯っていた。

↓ 道道93号 知床公園線 「知床五湖ゲート ~ カムイワッカ湯の滝」は落石工事が終わり、数年ぶりに通行できるようになった。

翌朝、途中の湿地の紅葉。

↓ ここは雄の鹿が発情期(秋)に泥浴びする「ヌタ場」と呼ばれる場所。

泥浴びして体を黒光りさせ、雌にアピールする。

↓ 黒くドレスアップした牡鹿 ↓ 薄暗い「ヌタ場」で泥浴びを終えたばかりの牡鹿

↓ 知床半島のウトロ側(北西側)は、知床連山の陰のため 陽が遅く 朝は薄暗い。

半島にはこのような渓流が多く、流れの緩い川は一つも無い。

↓ 朽ちた倒木が苔むし 良好な温床となって、新しい幼木が育つ「倒木更新」。

人はだれも関心を持たず、ただ有名な「カムイワッカ」の湯を目指すだけ。

↓ 渓流の横は獣道(けものみち)が続き、エゾシカの足跡や糞などフィールドサインが多く、自分も獣の仲間となるのである。

↓ 秋の自然美。 人の手は何もかけられず、ただ自然のまま 時の移り変りで 幾重にも変化する ・・・

↓ ウトロの海は「観光船」と、獲られた魚を番屋から港に運ぶ「運搬船」が、何度も行き交う。

| ↓ 今回の目的地、知床の「ポンホロ沼」に到着 ・・?と言っても ここは7月を過ぎると、このように水が無くなって干せてしまう。 |

赤いのは枯れて紅葉した「ヒメシダ」、わずかに混生する「エゾシロネ」が緑を残して多数冬枯れていた。

エゾシカは「シダ類」を好んで食べないため、このようにシダが群生するのか?。 |

| かすかに続く獣道、そして糞、食痕など、深い山奥に生息する生物たちの存在を感じさせ、興味が尽きない。 |

↓ 7月初旬までは、新緑の樹木を背景に、上の写真から想像もできない程 豊かな水量の沼が出現する。

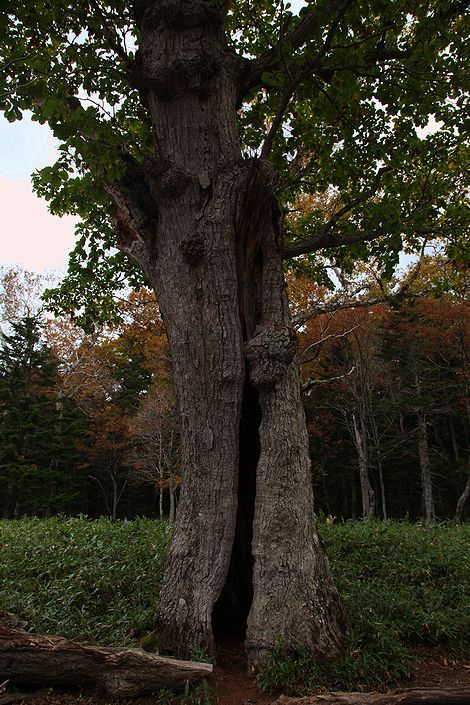

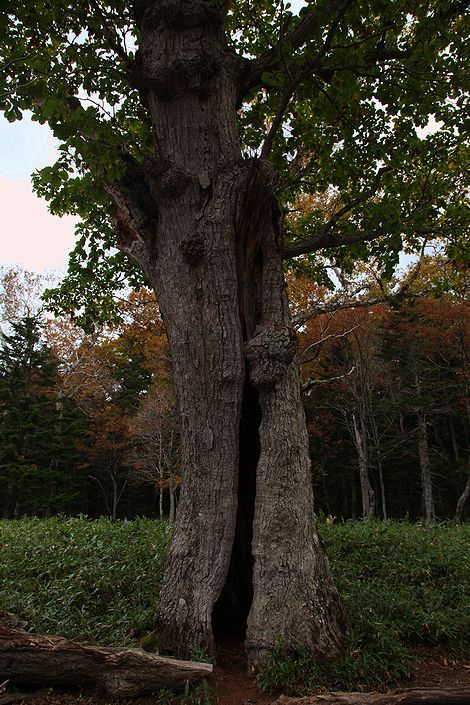

↓ 沼の周りはミズナラ、ヤチダモ、ダケカンバ、イタヤカエデ等々の巨木が並ぶ。

春のこの沼には、たくさんの「エゾアカガエル」が繁殖に集まって大合唱する。 そして沼が干せる頃、育ったカエルは山奥の森に移動して活動、

来年の雪解けの春、また沼となったこの場所に、仲間が大勢集まって繁殖をし・・・ いくつもの生き物たちが繰り返す、大自然の舞台。

↓ わずかに残った泥地は牡鹿の「ヌタ場」と化していた。 ↓ 獣道には「ヒグマ」の溜め糞(糞をくり返す場所)

コクアの糞が新しかった。

↓ トドマツの林は、幹が凍って裂ける「凍裂」で傷み、倒れる木が ・・・ ↓ 深い「チシマザサ(根曲竹)」の道を 朽木が

行く手を阻む。

↓ 「ミズナラ」の巨木、人が入れるほどの穴。 ↓ 苔むした「イタヤカエデ」に「オシャグジデンダ(シダ)」が

多数着生していた。

↓ 沢の斜面にズーッと続く、光沢のある葉「エゾユズリハ」の大群落。 「新葉」が出てから「古い葉」が落ちる習性から、

親子の継承に縁起の良い木として祭事に飾られる低木。 |

| こんな山奥で 滅多に見られない群生に出会うのは、我が家の親子の継承も、とどこおりなく引き継げる証(あかし)? |

↓ 雪解けの時期だけ川になる、名無し川。 この辺の石をひっくり返すと、水が流れるまで じっと我慢している新種が発見できるかも知れない。

以上のポンホロ沼付近の探索は、沼を一周する大まかな地図が無いと極めて迷いやすいし、ヒグマ対策をしっかりしないと危険と感じる。 場所

そろそろ 山ん中は飽きたので、場所を移動します。 ↓ R334 「知床横断道路」の秋の風景。

10月17日 「ダケカンバ」が落葉して白い幹が美しい。

↓ この道を「山下達郎」なんかの曲をガンガンかけながら、ひた走ると、遠い初恋の彼女を思い出す カナ・・

↑ さてこの道の先は「知床峠」、観光バスは必ず止まります・・・でも 私はあまり絶景とは思いません。

それでも時期には銀座並みに混み合います。

したがって、知床峠の写真はパスします。

↓ ここは羅臼側の「熊越えの滝」、ヒグマがこの滝を乗り越えたのを見た人が居るらしい・・・・場所

↓ 滝の下流はこのような穏やかな 水のたまり場 ・・美しい渓流の魚「オショロコマ」が居るが、釣るのは自粛しよう。

「シマフクロウ」の貴重な餌だから・・・

| ↓ 知床の探索を終え、今日の車中泊場所、屈斜路湖畔に到着。 夕日が沈んで空が赤く焼け チョットもの悲しい風景に出合う ・・・ |

| ・ |

| 車中泊はウィスキーなどで、酔ってパソコンで撮った写真の整理や、録画したTVを観たり、DVDの映画を観たり、退屈はしない。 |

| ・ |

しか~し、今日はひどい目に遭った。 天気は比較的良いのだが、風が異常に強く、車の周りの木々が異常にざわめき、

時々バキッと音して車の屋根に折れた枝が落ちるのであります。 |

| 周りの木々は太い老木ばかり、とっさに危険を感じ、酔ったまま、パンツ一丁で即 車を運転脱出、数キロ離れた |

| 川湯温泉の無料駐車場に移動。 周りに木々は無く、安心して寝られることになった。 お巡りさん、ごめんなさい ・・・ |

| こんな恐怖を感じたのは久しぶりだった。 |

↓ 翌朝、 屈斜路湖 付近の畑を探索。 秋まき小麦が朝日に美しい 。 そして 昨夜の強風で あちこちの道に折れた枝や枯葉が散乱していた。

↓ この辺一帯は、時期によって美しい風景が広がる。 これは連作障害防止などで緑肥として植えられる「キカラシ」

(菜の花に良く似ている) 場所

↓ 屈斜路湖の南端、西側にある「和琴半島」紅葉が見ごろであった。

↓ 手前の赤い紅葉は「エゾヤマザクラ」、春の桜も美しいが、秋の紅葉も また美しい。

↓ 和琴半島を一周する遊歩道は、サクサク 落葉のじゅうたん踏んで歩く・・・とても気持ちがいい。

↓ 上を見上げれば樹齢 数百年の巨木が紅葉のトンネルを作る。 「ミズナラ」や「アサダ」「カツラ」の巨木が多かった。

↓ ひときわ鮮やかな黄葉は、水際に生えていた「サワシバ」

↓ そろそろ屈斜路湖に別れを告げ ・・・明日の目的地、根室に向かう。

↓ その前に、ここ和琴半島は1~2万年前の噴火口の跡。 今もアチコチにお湯が湧き 露天風呂が点在する。 和琴半島の地図

脱衣場のある管理された無料露天風呂が2ヵ所。 それ以外に下記の様な自然のままの露天風呂が3~4ヶ所見つかる。

どれも湯加減ちょうど良かった。

↓ 昨晩 同様風が強く、荒れた湖面だったが、独特のコバルトブルー屈斜路湖を後にして、二日目の車中泊、根室へ向かう。

↓ 根室の入口、「春国岱(しゅんくにたい)」は秋色が濃く、だれも居なかった。 場所の地図

↓ 遊歩道は朽ちた「アカエゾマツ」が度々倒れるため、整備しても追い付かないのが現状のようだ。

↓ 奥に進むと、冬枯れた「ヨシ」原と朽木、深い青空、なびく雲が、晩秋のエレジーを漂わせ、しばし立ち止まる。

・・・・ 秋風がそよぎ、ゆれるヨシ葉がざわめき、オホーツク海の波音、旋回するトビに混じる旅鳥の鳴き声、牡鹿の雄叫び ・・・・

↓ ヒグマか?・・・けれど 違って がっかり。 ↓ エゾシカは仲間意識か、無警戒で逃げようとしない。

↓ 塩湿地帯にはサンゴソウ(アッケシソウ)が赤く色付き、まるで トウガラシカラー ・・・つまんで食べると適度な塩分で、とても美味しい。

本日の車中泊はここから35km東に移動、日本最東端「納沙布岬」。

この日、私は日本 1億2千万人の中で一番東で就寝する人なのであります (船舶泊除く)

↓ 翌朝の5時35分、珸瑤瑁(ごようまい)水道からの日の出。 運よく船が通過する。

数十年前の冬は この辺も流氷で埋まったものだが、現在はわずかに片割れが流れる程度。 流氷の見られる南限となってしまった。

↓ 太陽が 地平線の彼方から ちぎれるように ・・・わずか数秒間、ドラマチックな一日の始まり。

| ↓ 私が、朝日を撮るとき、必ずやること・・それは、ファインダーをのぞきながら、もう片方の目は閉じずに周辺に気を配る。 |

| そしてファインダーに入りそうな船や海鳥の予測ができたら、ためらわず連写するのであります。 |

下の様な写真が撮れる確率が上がって、単純化を防ぐことができる。

左に写っているのは秋勇留島(あきゆりとう)ロシア実質支配地(北方領土) |

納沙布の朝日を撮り終え、札幌に帰る途中に数か所 立ち寄りながら、のんびり帰途。

最初は「落石」の温根沼、オンネベツ川付近で自然観察。 場所 |

| この辺は複雑な砂利の林道。 道の載ったナビが無い場合、迷うので入らない方が良い。 車も通らず、携帯電話も不感地帯。 |

| スタックし(走行不能になっ)たらヒグマに襲われ、新聞種に・・・ |

| ・ |

| ↓ 野鳥の楽園? イヤイヤ 「オジロワシ」に「カモ類」が狙われ、一斉に逃げるところ。 写真にポインター ↓がオジロワシ |

↓ 上空から水面の「カモ」を狙うオジロワシの若鳥 ↓ みんなと一緒に行動していなかった一羽のカモが襲われた瞬間

オジロワシはカモが水中から水面に出た瞬間を狙って、襲うのである。 何度も試みてゲットできた確率は3~5回に1度、簡単に捕獲は出来ない。

単独で水中採餌していたカモが狙われている。 群れていた方が危険を察知できる確率が高いし、自分が捕獲される確率は低下する。

↓ 牡鹿が 「ヒューン ギュルル」 と雄叫びを発し、静かな秋の「温根沼」に響き渡る。 自分も何か叫びたい衝動に駆られる。

冬が早い北の極地を避けて、暖かい南に渡って越冬する 渡り途中の「旅鳥」が、たくさん立ち寄る場所でもある。

↓ 「オカヨシガモ」(旅鳥)が多数群れていた。 ↓ 「タヒバリ」(旅鳥)も渡りの途中、

小集団で餌をついばんでいた。

まだまだ自然があるから訪れる生き物たち、けれど「ミユビゲラ」「シマアオジ」「アカショウビン」など、絶滅の危機。

多くの人たちはこの異変に何も関心が無い。

自分に直接かかわる異変でなければ、どうでもいいのだ。

今の文化生活(便利生活)は、人を麻痺させ、エゴイスト(利己主義者)が異常多発してしまう。

本来、私たちは協力し合う生き物なのだが、便利な今は1人でも生きられる錯覚に陥る。

だからシンク゛ルも増え、利己主義感覚に陥る人がとても多い。

ちと、たわ言が多かった。

↓ 春に南からたくさんの渡り鳥が訪れて繁殖したこの冬枯れの湿原。

今はみんな南に帰って、もっと北の極地から南に渡る途中の「旅鳥」が羽を休める。

そして、もうすぐ厳冬の冬。 「純白の雪原」と化し 何もかもすべてリセット(クリア)されて、新しい春を待つ 北国の自然・・・

↓ 帰途の途中 霧多布、琵琶瀬(びわせ)湿原。 「ナナカマド」の実が赤く色付き、野鳥の採食を待つ。

そして冬枯れの湿原は厳しい冬を向える・・・

今でも緑が茂っている「ハンノキ(ヤチハンノキ)」↓ 緑のまま落葉し湿地に養分を供給する。

そして少しずつ湿地は林に移り変わり、やがて湿原は消滅する。

↓ 水辺に続く冬枯れの草原。 秋の陽ざしがまぶしい・・・ こんな所 人間とって何も役に立たない場所と思いがちだが、

生命(プランクトン)起源の場所。

私たち(消費者)の食する魚や生物を養う生産者(植物)の源(みなもと)なのである。

↓ 暗くなった帰宅途中(帯広)に「ヒマワリ」畑が広がっていた。 夕焼けを背景に、ストロボを発光して撮って見た。

どんどん近くなる都会の現実の社会へ・・・

北海道の大自然、晩秋の一人旅 ・・ 溜まった主夫業ストレスから解消された旅となりました。 人々は便利な文化生活に慣れてしまい、

欲求が更に更にと限りなく続く。 もっと 自然の秩序や摂理の原点に戻り、欲求(求め願うもの)を見直さなくてはならないと感じてしまう ・・

北海道 自然探索の旅は、訪れる人の みなみと(基準点)をとり戻す 心の旅ができると思っている ・・・感じる心を失っていなければ。

戻る HOMEへ戻る