| 気まぐれ北海道、探索 ⑩ | 凍った森 | |

| 2020年12月17~18日、一泊 ・オンネトー ・阿寒 ・屈斜路湖 | ||

| 説明文と写真閲覧で約8分程かかります。 奥深い北海道の、誰も居ないところへの一人旅。 | ||

| 写真は約 33枚ほど続きます (サイズは 950×633が標準) 100~300kb程度 | ||

このページの末尾に行く ホームへ戻る

| 今回はオンネトーの「青い氷の上に立つ」のが目的でしたが、果たしてどうだったのでしょう? |

| この様な写真などが続きます。 |

|

| ↓ 午前3時出発、オンネトー到着 8時30分、-18℃。残念ながら積雪のため青い氷に立つことができませんでした。 |

| ドローンで自撮り。 カメラで撮るときは息を止めないと、霜が付着し大変です |

|

| 冬期間は「雌阿寒温泉(野中温泉)」から先は通行止め。ここまで徒歩か、雪が深い時はスノーシューで |

| 片道2~3kmです。積雪が多くなるとただの雪原となり、訪れる人はほとんどおりません。ここの地図 |

| ↓ 氷が開いている所は温泉が湧いている所と思います。(雌阿寒岳)と(阿寒富士) |

| ↓ 湖畔に「ナナカマド」の実が・・ 雌阿寒岳の噴火口は昔からずいぶん変わっています。 |

↓ 突然変わります。「凍った森」水の流れではありません。氷に埋め尽くされた森。 |

|

| ↓ アイゼンが無く、とても危険、下まで滑落の恐怖。 |

|

|

| 森が凍る源は、上流から少しずつ流れ出すこの水 ↓ 背面はすべて氷です (湯気に見えるのも氷の斜面) |

|

| 流れ出た水が凍り、その上に水が流れて凍結を繰り返し、林床に広がって「凍った森」になったようです。 |

| 雪が積もると、見られなくなるので、雪の少ない時期に来れたのは極めてラッキー |

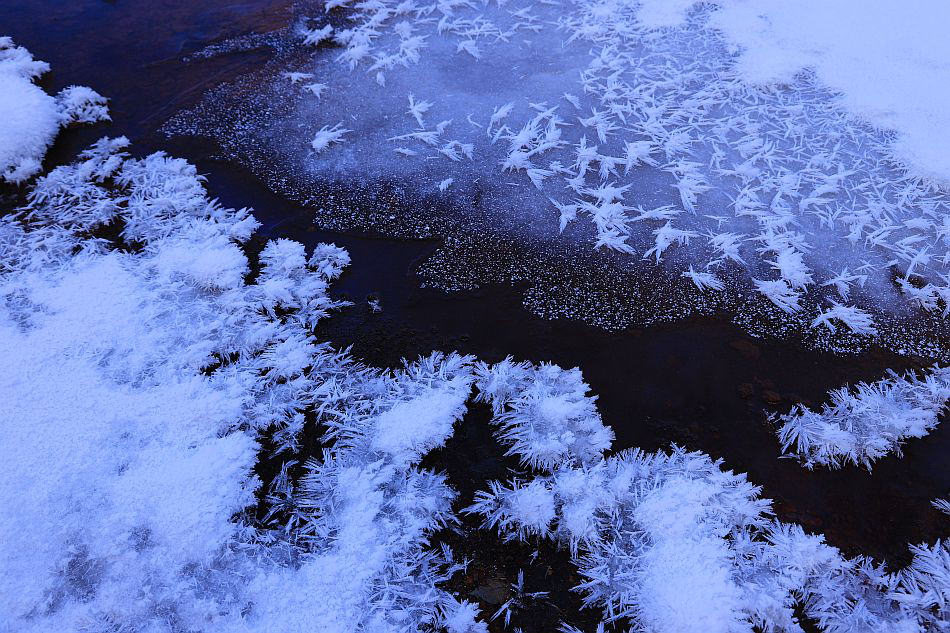

| ↓ 水源には「霜の華」や様々な自然の造形がいたる所に有って感激。-18℃の世界(まだ暖かい方) |

|

| 今年は新コロナで、各地の「雪像」や「氷像」のお祭りが中止。ここ誰も居ない山の中、自然が作り出す光景に感動。 |

|

|

| 以上不思議な「凍った森」でした。ここは秘密ですが、水の源はこの沼です。↓ |

| この沼の水が少しずつ森を氷原に変えていきます。但し厳しい寒さと雪が少ない期間だけです。 |

|

| この付近は活火山「雌阿寒岳」からの温泉が流れて(茂足寄川の支流)湯気が霧氷になり樹々に付着している。 |

|

| ↓ 1日目の撮影を終り、寄り道は川湯の「硫黄山」、15時なのに誰も人が居なかった。 |

| 硫黄山を背景に「ビンバス」を入れて撮れる場所は、私しか知らない。車が硫黄で黄ばんでしまう? |

| ・ |

| ↓ 今日の車中泊、屈斜路湖湖畔に移動。仮眠して深夜の星空撮影。 |

| 冬季は「天の川」があまりハッキリしません。 オリオン分かりますか? |

|

| ↓ レンズに「ソフトフィルター」を付けると、オリオンや冬の大三角が分かりやすくなります。 |

|

| ↓ こちらは韓国・SAMYANG製、単焦点広角レンズ 14mm F2.8、Amazon 32,800円で撮った星空。 |

| アマチュアの私なら、国産高額レンズは必要ないと感じた。但し撮影目的によります。 |

| Canon EOS 6D Mark II, ISO3200, 30秒, F2.8 レンズが結露して直ぐ曇ります。ヒーターなど工夫要す。 |

|

| 午前2時までウィスキーに酔って撮影。越冬している「オオハクチョウ」が深夜なのに うるさい・・ 冬の深夜撮影はとても寒いです。暖かい時期の方が、のんびり楽しめます。 |

満足な写真が撮れたので、一気に帰宅・・と、思ったのですが帰途の途中、阿寒の端に寄ってみました。

| ↓ 昨日は凍ってなかったので、昨夜に凍った阿寒湖の東端。水深 5~10mと浅いので凍りやすい。 |

| 厚みは見た目で4~5cm、氷上には乗れましたが、とても滑るため底の見える近場にとどめました。 |

| 氷の下には魚が群れて泳いでいるのが見え、感激でした。たぶんワカサギでしょう・・ |

| ↑ 上の写真は目線から、↓ こちらはカメラを氷の上に置いて撮ったもの。氷は鏡のように平らではなかった。 |

|

|

| ↓ 数百メートル徒歩で「太郎湖」に寄ってみた。 |

湖面から水蒸気が立ち昇り、木々に霧氷が付いていた。 |

| 日が差し始めると霧氷がまぶしく輝く ↓ |

|

| ↓ 上流の「次郎湖」からの湧き水? 気温が低いため温泉のように湯気が昇り、辺り一面霧氷の花が咲く。 |

|

| 今回は生き物には出会いませんでしたが、寒い冬を越す常緑樹の不思議を紹介します。 厳しい北海道の広葉樹は、落葉して冬を越しますが、数種類だけ常緑の葉で冬を越す樹木があります。 ここ阿寒で今年の7月16日に撮った「ハクサンシャクナゲ」(常緑樹)です。 |

|

| さて、この常緑樹、-18℃の今、どのようになっているのか調べて見ました。 |

| すべての葉が細く丸まって寒い外気や太陽光に当たらないようにしています。 |

|

| -60℃以下でも耐えられるようです。葉を広げて光合成しても地面が凍っているため水分の吸収ができません。 |

| したがってこの様に春までジッと我慢して、暖かくなったらいち早く葉を広げ活動を始めるのですね。 |

| このシャクナゲは「富士山の亜高山帯や森林限界」にも生育しているようです。 |

| ↓ これは化石でも鳥類の骨でもありません。森を観察して見つける楽しみの一つです。何に見えますか? 正しく解説しますと、朽ちた木に地衣類が着生したもの、空気の綺麗な所でしかこの様にできません。  |

そろそろネタが尽きたのであと4枚で終わります。 まずは秋の紅葉の写真 ここの冬はこの様な風景になります ↓ ミルキーリバーと霧氷。 |

|

| ↓ 阿寒湖から流れ落ちる水が周りの樹木に霧氷の花を咲かせていた。 |

|

| ↓ たくさんの人たちが訪れた紅葉の橋、いまは誰も訪れる人は居ない。また来年・・ |

|