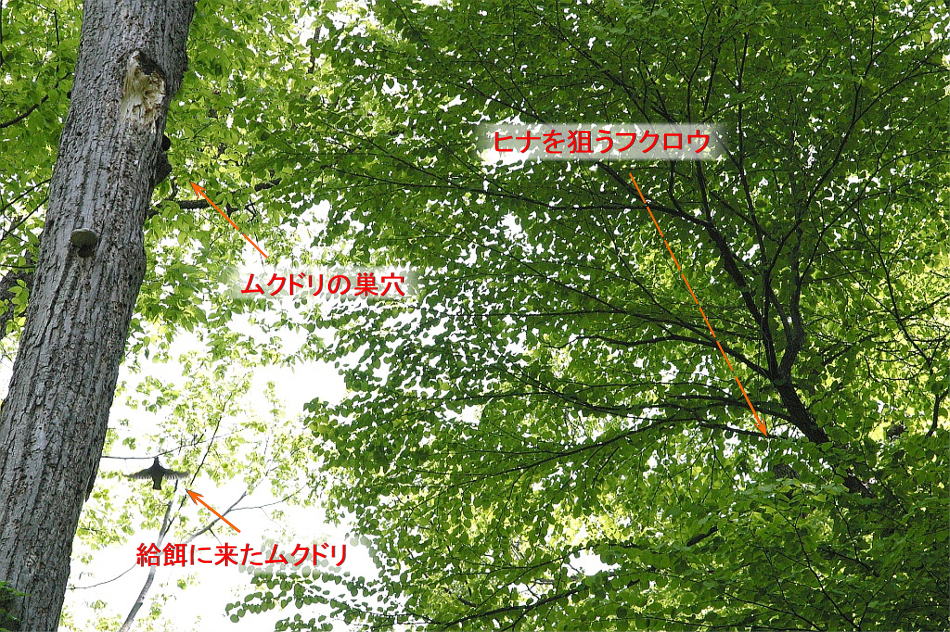

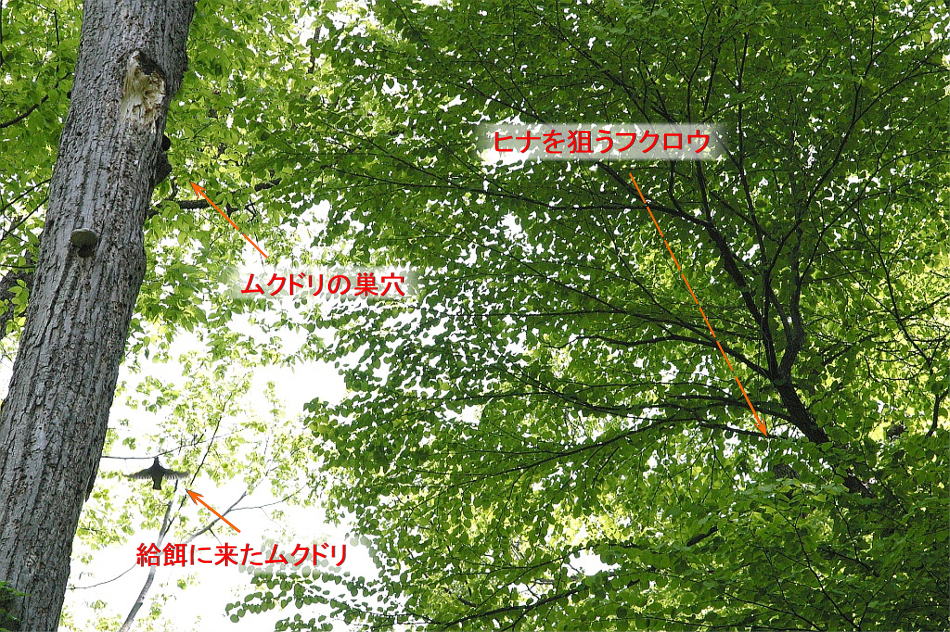

↓ 「フクロウ」は首が回転して、止まったままで見える範囲が360°確保できる。 5月26日、富良野市  ↓ 明るい日中でも狩りをするフクロウ 5月26日12:40、富良野市  ↓ヒナに給餌しようとした瞬間、外敵が狙っているのに気が付きムクドリの親はフクロウを威嚇する。フクロウはここでの捕獲を断念。   ↓フクロウは別の巣穴を狙う・・ 結局、ここでも捕獲に失敗したフクロウは、また別の巣穴を狙っていた。逃げる親のムクドリ↓    ・

他の鳥には見られないフクロウ科の優れた構造  |

| フクロウ (梟) 〔フクロウ目フクロウ科〕 〔雌雄同色〕 L50cm・W98cm 「留鳥」 英名:Ural owl 学名:Strix uralensis | 戻る |

| 北海道に生息する「フクロウ」は本州以南の個体より色が白く、淡色で亜種 エゾフクロウ Strix uralensis japonica | |

↓ 「フクロウ」は首が回転して、止まったままで見える範囲が360°確保できる。 5月26日、富良野市  ↓ 明るい日中でも狩りをするフクロウ 5月26日12:40、富良野市  ↓ヒナに給餌しようとした瞬間、外敵が狙っているのに気が付きムクドリの親はフクロウを威嚇する。フクロウはここでの捕獲を断念。   ↓フクロウは別の巣穴を狙う・・ 結局、ここでも捕獲に失敗したフクロウは、また別の巣穴を狙っていた。逃げる親のムクドリ↓    ・

他の鳥には見られないフクロウ科の優れた構造  |

| 優れた「フクロウ科」の詳細 | |

| 他の鳥と異なる眼の位置と構造 | ・人間と同様に両眼視できるため正確な距離感・立体感が得られる(他の鳥は顔の両側面)。 更に両眼は別々に動かす単眼視も可能。(単眼の視野は狭い) |

| ・筒状の眼球(通常の鳥は球形の眼球)で高感度 夜 人間の見える光の1/10〜1/100の弱い光まで見える高感度な眼細胞。 |

|

| パラボラ集音構造の顔面 | ・顔を丸く縁取る羽根が集音の役目をし、人間の約3倍の感度が得られている。 |

| 左右の位置が異なる耳 | ・左右・耳の位置が上下に異なるため、音源の上下位置も正確につかめる。 |

| 回転可能な首 | ・14個首の骨があり、体はそのままで真後ろ・さかさまに動すことができる。 (人間など主な哺乳類の首の骨は7個)(単眼では狭い視野を首の回転で360°確保している) |

| 大きな口 | ・クチバシは小さいが、口は大きく開き、獲物をまる飲みできる。 消化できないものはペリット(固まり)ではき出す。 |

| 前後に回転する指 | ・足には4本の指があるが、第4趾が前後に向きを変えることができる。 枝にとまる・地面を歩く・獲物をおさえるなど、前3本+後1本又は前2本+後2本を使い分ける。 |

| 羽音を立てないしなやかな翼 | ・翼の「初列風切羽」の末端がクシ状の軟毛があるため空気の攪拌が少なく、羽音がしない。 末尾の写真参照 この構造は新幹線のパンタグラフ防音にも応用されている。 |

| 明るい日中でも活動できる | ・夜行性であるが、ヒナの育成時には昼間も活動して餌を捕獲する。 |

| 栄巣 | ・主に広葉樹の樹洞、カラスなどの古巣、木の根、まれに地上にも栄巣する。 ・巣材は使わない(巣箱の巣を見ると底板に直接産卵し抱卵する) |

| 長寿命 | ・種類や個体にもよるが10〜25年程度のようだ。 |

| 夫婦は一生 | ・夫婦は一生連れ添う(人間同様な例外あり) ・早春時期に体を寄せ合って毛づくろい(グルーミング)の 愛情表現がみられる。 ・雌は抱卵と育児、雄は餌を採って雌とヒナに与える。 |

| 「ミミズク」と「フクロウ」の違い | ・分類学上の区別はない ・一般に羽角があるものを「ミミズク」と呼んでいる。 |

| 北海道で見られる仲間 | ・シマウクロウ・トラフズク・コミミズク・コノハズク・オオコノハズク・アオバズク 6種類程度 まれに ・カンメフクロウ・ワシミミズク・シロフクロウ |

| 北海道でしか見られないもの | ・シマフクロウ(日本で見られるフクロウ類で最大) (国)天然記念物 (国)RDB絶滅危惧IA類 |

| ↓「フクロウ」の「初列風切羽」 | ↓「トビ」の「初列風切羽」 | |

|

|

|

クシ状・軟毛のある「フクロウ」の拡大↓  ↑ このくし形・軟毛で、獲物に羽音を立てずに近づける (水生動物を主食とするシマフクロウには無い) |

軟毛のない「トビ」の拡大↓ ・のののの のののの |

| 戻る | 索引TOPへ |